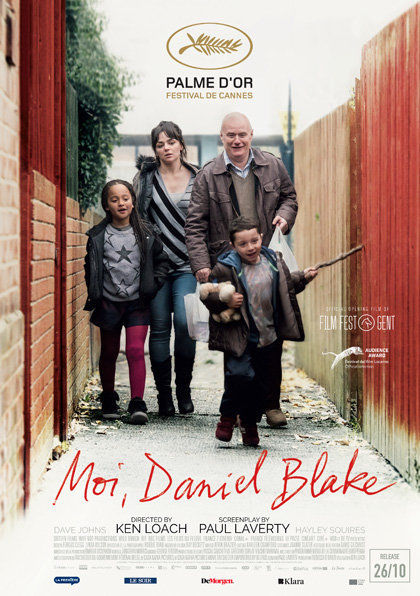

Une analyse proposée par les Grignoux

et consacrée au film

Moi, Daniel Blake ~ I, Daniel Blake

de Ken Loach

Grande-Bretagne, 2016, 1h39

L'analyse proposée ici s'adresse notamment aux animateurs en éducation permanente. Elle propose à l'occasion de la vision du film Moi, Daniel Blake de mener une recherche documentaire sur la pauvreté aujourd'hui dans nos sociétés. Il s'agira notamment de préciser des critères pour mener une telle recherche via Internet. Dans un second temps, l'on apportera quelques éléments d'analyse de la thématique abordée.

Daniel Blake, la cinquantaine, est menuisier. Convalescent depuis une crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie, il vit maintenant d'indemnités sociales, son médecin estimant que son état de santé précaire l'empêche manifestement de travailler. Pourtant, il est convoqué par un organisme de contrôle, et le film débute alors qu'il est en train de passer un test d'aptitude au travail, répondant à des questions toutes plus saugrenues les unes que les autres au vu de la pathologie cardiaque dont il souffre. Bientôt, la sentence tombe: déclaré apte, Dan ne percevra plus ses indemnités, et pour survivre, il devra se tourner vers les allocations de chômage et s'inscrire au Pôle emploi. Il peut faire appel de cette décision, mais un tel recours est incertain et peut durer des mois.

Le voici donc face à une situation cornélienne qui l'oblige à choisir entre obéir à son médecin, qui lui interdit de travailler et être privé dès lors de toute ressource financière , ou bien respecter les exigences du Pôle emploi en cherchant activement du travail pour obtenir les allocations de chômage, cela au mépris de sa santé.

Le voici donc face à une situation cornélienne qui l'oblige à choisir entre obéir à son médecin, qui lui interdit de travailler et être privé dès lors de toute ressource financière , ou bien respecter les exigences du Pôle emploi en cherchant activement du travail pour obtenir les allocations de chômage, cela au mépris de sa santé.

Commence pour lui un véritable parcours du combattant au cours duquel il va croiser le chemin de Katie, une jeune mère célibataire qui vient d'obtenir un logement social à plus de 400 kilomètres de Londres, la ville où elle et ses enfants avaient toutes leurs attaches. Tout au long du film, ces situations à la fois extrêmes et banales révèlent un univers kafkaïen dominé par l'absurde, l'arbitraire et une profonde injustice à l'égard des plus faibles.

Autant dans sa mise en scène, sobre et sans fioriture, que par son propos cinglant, Moi, Daniel Blake traduit bien le sentiment de colère, d'urgence et de nécessité qui anime le réalisateur britannique, bien décidé à alerter l'opinion publique sur les dérives des régimes néolibéraux dans leur « chasse » aux pauvres désignés comme des « profiteurs » alors même qu'ils sont de plus en plus victimes de l'exclusion et et du rejet.

Moi, Daniel Blake décrit une dégradation sociale qui conduit le personnage principal à une grande pauvreté, pauvreté qui est par ailleurs souvent évoquée dans les médias de façon plus ou moins détaillée, que nous avons également l'occasion de côtoyer tous les jours dans les rues, et dont certains d'entre nous sont sans doute victimes, même si ce n'est pas nécessairement visible. Mais peut-on dépasser cette vision nécessairement partielle de la pauvreté ? Peut-on en avoir une perception plus objective ? Est-il également possible d'imaginer des solutions à ce problème social ?

L'analyse proposée ici poursuit deux grands objectifs complémentaires :

L'on propose de partir du film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, et de l'image qu'il donne de la pauvreté : la situation mise en scène nous paraît-elle juste, vraie ou exacte ? Est-ce une situation propre à la Grande-Bretagne ou répandue dans beaucoup d'autres pays d'Europe ? Connaît-on autour de soi des situations similaires ? A-t-on déjà eu l'occasion d'avoir d'autres informations (par la presse, la télévision, Internet…) sur la pauvreté ici et ailleurs, dans le pays et dans le monde ?

Ces quelques questions suffisent sans doute à montrer que notre connaissance d'une telle problématique - la pauvreté - est certainement sommaire (si l'on n'est pas sociologue) et qu'une information plus approfondie est nécessaire si l'on veut avoir ou donner un avis un peu étayé sur la question. Cela implique d'abord de définir une série de questions puis de rechercher les réponses à ces questions à travers des ressources documentaires comme les bibliothèques ou Internet.

La définition des problématiques à aborder sera évidemment laissée à l'appréciation de chacun. Voici néanmoins quelques exemples de questions qui pourraient faire l'objet d'une telle recherche documentaire :

Pour répondre à de telles questions, on peut imaginer une procédure en trois étapes :

Mener une recherche sur Internet ?Le réseau Internet a grandement modifié la recherche de ressources documentaires et a notamment facilité l'accès à des informations en très grand nombre. Il est donc possible de trouver sur Internet de multiples réponses aux questions documentaires que l'on peut se poser à propos d'une réalité mal connue. Mais ces informations, on le sait aussi, sont de qualité très diverse, souvent sommaires et de seconde main, marquées également par les prises de position plus ou moins partisanes de leurs auteurs . Comment dès lors trouver les informations pertinentes, comment les évaluer, comment faire le tri entre celles qui sont « sérieuses », fiables, « objectives » et celles qui ne le sont pas ou qui le sont moins ? Il faut sans doute faire une distinction entre l'aspect « technique » de la recherche et l'aspect « sémantique» d'évaluation de la vérité plus ou moins grande des informations recueillies. D'un point de vue « technique », on peut sans doute faire trois recommandations essentielles :

Par ailleurs, il n'existe certainement pas de critère simple ni décisif pour évaluer la vérité et la pertinence d'une ressource documentaire : l'on est obligé de se fier à des critères généraux de vraisemblance qui sont évidemment faillibles et ne donnent aucune certitude absolue. Parmi ces critères, on peut néanmoins relever ceux-ci :

Aucun de ces critères n'est absolument décisif, ni aucune de ces sources totalement fiable : des journaux réputés ont pu colporter de fausses rumeurs, des universitaires sérieux publier des résultats falsifiés, des institutions prestigieuses accréditer des mensonges d'État, des organisations non gouvernementales se taire devant des situations inacceptables… Ces critères permettent néanmoins d'orienter une recherche comme celle proposée ici. Si cette recherche est menée de manière suffisamment approfondie, elle devrait notamment montrer qu'il n'y a pas de réponse simple et univoque aux questions posées, et que celles-ci restent largement débattues. Ces quelques remarques ne suffisent évidemment pas à assurer la véracité des information recueillies. On pourra se reporter au CSEM (Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique) pour d'autres conseils sur la manière de rechercher de l'information aussi fiable que possible sur Internet |

On trouvera ci-dessous quelques commentaires relatifs aux questions posées. Il ne s'agit pas de réponses à proprement parler mais de réflexions générales sur la nature des informations que l'on pourra éventuellement recueillir.

Spontanément, nous définissons généralement la pauvreté comme le manque d'argent : en-dessous d'un certain niveau de revenus, les individus seraient pauvres.

Ce point de vue est d'ailleurs celui d'instances officielles comme la Banque mondiale qui a fixé le seuil d'extrême pauvreté à 1,25 dollar par jour et par personne.

Il est pourtant évident que personne ne pourrait vivre avec aussi peu de ressources dans un pays comme la Belgique ou la France où la nourriture, les vêtements et le logement sont particulièrement coûteux (bien entendu, les « sans-abris » sont parmi les plus pauvres dans nos pays). En revanche, on peut imaginer que, dans une société paysanne qui pratique encore largement l'autosubsistance (c'est-à-dire que les paysans consomment une partie de ce qu'ils cultivent), les revenus peuvent être aussi faibles.

Il est pourtant évident que personne ne pourrait vivre avec aussi peu de ressources dans un pays comme la Belgique ou la France où la nourriture, les vêtements et le logement sont particulièrement coûteux (bien entendu, les « sans-abris » sont parmi les plus pauvres dans nos pays). En revanche, on peut imaginer que, dans une société paysanne qui pratique encore largement l'autosubsistance (c'est-à-dire que les paysans consomment une partie de ce qu'ils cultivent), les revenus peuvent être aussi faibles.

En outre, la pauvreté n'est certainement pas la même selon le type de société où l'on vit : pour prendre un exemple extrême, les tribus amérindiennes d'Amazonie, qui vivent (ou vivaient) essentiellement de la chasse, de la cueillette et de la culture de quelques plantes, sont certainement très « pauvres » à nos yeux, mais, comme elles sont très égalitaires, il est difficile de considérer qu'il y a parmi elles des « pauvres » au sens où nous l'entendons habituellement.

Dès lors, beaucoup d'analystes préfèrent souligner le caractère relatif de la pauvreté qui dépend fortement du niveau de richesse de l'ensemble de la société où elle prend place : c'est ainsi que l'on peut fixer un seuil de pauvreté, non plus de façon absolue, mais en fonction de la richesse globale de la société, et l'on estimera que sont pauvres les ménages qui perçoivent moins de 60 % (ou 50 %, ou 40 %, ou même 30 %) du revenu médian de l'ensemble des ménages (si l'on distribue des salaires, des revenus, des chiffres d'affaires... des plus faibles au plus élevés, la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales : autrement dit, pour la distribution des revenus par ménage,[1] la médiane est le niveau de revenus au-dessous duquel se situent 50 % des ménages, les moins aisés, et inversement au-dessus duquel se situent 50 % des ménages, les plus aisés). En 2011, en France, le seuil de pauvreté, respectivement à 50 % et à 60 % du revenu médian, s'établissait à 814 ou 977 euros pour un individu isolé, et à 1 709 euros ou 2 052 euros pour un couple avec deux enfants en bas âge. (On remarquera que ce seuil est souvent perçu comme relativement élevé par l'opinion publique qui se focalise sur les cas d'extrême pauvreté.) Bien entendu, plus une société est « riche », plus le seuil de pauvreté s'élève : dans cette perspective relativiste, la pauvreté se définit comme l'incapacité à vivre selon les standards communs qui supposent par exemple aujourd'hui d'avoir un accès aisé à Internet (ce qui était évidemment encore inconnu il y a une vingtaine d'années).

Les revenus ne constituent cependant qu'un critère abstrait : le même niveau de revenus (faibles ou très faibles) peut recouvrir des réalités différentes selon qu'on est jeune ou vieux, malade ou en bonne santé, qu'on dispose ou non d'un logement de plus ou moins bonne qualité, qu'on a l'espoir de trouver du travail ou qu'on ne l'a plus, qu'on a le sentiment d'un déclin ou au contraire l'espoir d'une amélioration possible, qu'on est seul ou qu'on dispose du soutien d'une famille, de proches ou de voisins… Il faut donc également tenir compte de la perception subjective des individus qui peuvent notamment avoir le sentiment d'une exclusion, d'un mépris à leur égard, d'une déchéance, sentiment parfois plus important et douloureux que le manque de revenus. Dans les sociétés développées, la pauvreté est ainsi le plus souvent associée à l'assistance sociale qui apporte des revenus complémentaires ou même l'essentiel des revenus mais qui est également perçue comme humiliante puisqu'elle signifie que l'individu n'est pas capable de subvenir par lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille. D'un point de vue subjectif, le regard de l'autre ou des autres, qui portent un jugement explicitement ou implicitement négatif sur les personnes assistées, est souvent le critère décisif de l'impression de pauvreté. Le sentiment de précarité - dû notamment à l'absence de travail ou à la multiplication des périodes de chômage avec des contrats de courte durée - est également très souvent présent dans la perception de la pauvreté : ne pas pouvoir faire de projets d'avenir, ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain, vivre au jour le jour, créent évidemment une insécurité importante, même si les revenus sont suffisants pour subsister.

On constate ainsi que la pauvreté n'est pas une notion universelle, et qu'elle varie selon les lieux et les époques. Elle comporte également une importante part subjective, tout le monde ne percevant pas la pauvreté (ou la richesse d'ailleurs) de la même manière. Enfin, l'on comprend aussi que la définition même de la pauvreté soit source de polémiques : certains - par exemple les hommes au pouvoir - auront tendance à minimiser la pauvreté dans la société, tandis que d'autres - les opposants politiques, différentes ONG… - accentueront l'étendue plus ou moins méconnue du phénomène.

Une référence parmi d'autres : en France, Serge Paugam est un sociologue qui a consacré de nombreux travaux à la pauvreté, tout en questionnant le sens même de ce concept ; on trouvera facilement certains de ses articles et de ses interviews sur Internet.

Selon la définition que l'on adopte de la pauvreté, le nombre de personnes pauvres varie considérablement. Les statistiques de l'OCDE (l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, qui regroupe les principaux pays développés) estimaient en 2011 la pauvreté relative (moins de 50 % du revenu médian : voir paragraphe 1) à 11 % dans l'ensemble des pays de l'OCDE, et, plus spécifiquement, à 9,7 % en Belgique, à 7,9 % en France, à 8,8 % en Allemagne, à 13 % en Italie, à 16 % au Japon, à 6 % au Danemark, à 17,4 % aux États-Unis…

L'analyse de ces chiffres mérite d'être approfondie. Ils impliquent d'abord que la pauvreté ne signifie pas la même chose selon la richesse des différents pays : quelqu'un considéré comme pauvre en Allemagne ne le sera pas nécessairement en Italie (où il se situerait juste au-dessus du seuil de pauvreté). Par ailleurs, il n'y a pas de relation entre le nombre de pauvres et le développement économique du pays où ils vivent : c'est particulièrement net aux États-Unis, la première puissance économique mondiale, où le taux de pauvreté est particulièrement élevé. À l'inverse, des pays très riches (proportionnellement à leur taille) comme le Danemark ou au contraire dont les performances économiques sont souvent jugées médiocres comme la France (souvent accusée d'être à la traîne par rapport à l'Allemagne) se caractérisent par des taux de pauvreté relativement bas.

La pauvreté est donc un indicateur significatif de l'inégalité plus ou moins grande dans une société. Pour mesurer cette inégalité, l'on recourt à un coefficient dit de Gini particulièrement parlant : il est égal à zéro si tous les individus ont les mêmes revenus, et il est égal à un si une seule personne a tous les revenus (bien entendu, ces extrêmes ne se rencontrent dans aucune société). Si l'on reprend les pays cités ci-dessus et qu'on les ordonne selon ce coefficient de façon croissante des pays les plus égalitaires aux pays les plus inégalitaires, on obtient la liste suivante : Danemark : 0,252 ; Belgique : 0,262 ; Allemagne : 0,286 ; France : 0,303 ; moyenne OCDE : 0,316 ; Italie : 0,319 ; Japon : 0,336 ; États-Unis : 0,380… On remarque à nouveau la situation contrastée du Danemark et des États-Unis. Mais l'on constate aussi que, sur cette échelle, les positions de la France et de l'Allemagne s'inversent : il y aurait plus de pauvres en Allemagne qui serait cependant globalement plus égalitaire que la France. Cela peut s'expliquer de diverses manières : il se pourrait par exemple qu'en Allemagne, la classe moyenne soit proportionnellement plus importante qu'en France (ce qui favoriserait l'égalité), mais que les exclus au bas de l'échelle soient néanmoins plus nombreux.

La pauvreté est donc un indicateur significatif de l'inégalité plus ou moins grande dans une société. Pour mesurer cette inégalité, l'on recourt à un coefficient dit de Gini particulièrement parlant : il est égal à zéro si tous les individus ont les mêmes revenus, et il est égal à un si une seule personne a tous les revenus (bien entendu, ces extrêmes ne se rencontrent dans aucune société). Si l'on reprend les pays cités ci-dessus et qu'on les ordonne selon ce coefficient de façon croissante des pays les plus égalitaires aux pays les plus inégalitaires, on obtient la liste suivante : Danemark : 0,252 ; Belgique : 0,262 ; Allemagne : 0,286 ; France : 0,303 ; moyenne OCDE : 0,316 ; Italie : 0,319 ; Japon : 0,336 ; États-Unis : 0,380… On remarque à nouveau la situation contrastée du Danemark et des États-Unis. Mais l'on constate aussi que, sur cette échelle, les positions de la France et de l'Allemagne s'inversent : il y aurait plus de pauvres en Allemagne qui serait cependant globalement plus égalitaire que la France. Cela peut s'expliquer de diverses manières : il se pourrait par exemple qu'en Allemagne, la classe moyenne soit proportionnellement plus importante qu'en France (ce qui favoriserait l'égalité), mais que les exclus au bas de l'échelle soient néanmoins plus nombreux.

Les chiffres sont donc des indicateurs mais ils ne donnent qu'une vision très partielle de la réalité : ils ne disent pas en particulier comment vivent les pauvres, ni qui ils sont, ni où ils se trouvent, ni quel est leur parcours et quel est leur avenir.

Au niveau mondial, les chiffres sont également interpellants puisque, selon la Banque mondiale, le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour s'élève en 2010 à 1,2 milliard. Ces personnes extrêmement pauvres (qu'on estime dans la région d'Europe et Asie centrale à 1 %) représenteraient 12 % de la population chinoise, 33 % de la population indienne, 48 % de l'Afrique subsaharienne (qui concentre les populations les plus pauvres).

De tels chiffres restent évidemment abstraits, mais des reporters, écrivains, journalistes, photographes, cinéastes (comme Ken Loach avec Moi, Daniel Blake) ont essayé hier et aujourd'hui de diverses manières de rendre compte de la réalité vécue par les pauvres. Parmi les exemples récents d'un tel travail documentaire, l'on peut citer le cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh qui « a imaginé le projet One Dollar, une manière de donner un visage aux milliards de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté ».

Sources : OCDE et Banque Mondiale

Et, pour mieux comprendre comment l'on vit avec moins d'un dollar par jour…

Lorsqu'on nous parle de pauvreté, nous nous référons le plus souvent à une image pré-construite, relativement simple et expressive : pour beaucoup, ce sera le clochard rencontré dans la rue, qui fait la manche ; pour d'autres, ce seront les « banlieues » ou les « cités » défavorisées où règnent l'insécurité, la débrouille et le trafic de drogue ; pour d'autres enfin, ce seront les bidonvilles, townships, favelas aux abords des grandes métropoles du Tiers-Monde, surpeuplés, insalubres, sans eau courante ni électricité ni sanitaires, où les conditions de vie sont malsaines, dangereuses et misérables. De telles images, sans être nécessairement fausses, sont néanmoins réductrices et risquent de masquer une diversité de situations, souvent moins extrêmes mais néanmoins difficiles et pénibles pour les personnes qui y sont confrontées. Les trois images que l'on vient de citer à l'instant renvoient d'ailleurs à des réalités très différentes, même si elles se caractérisent toutes par le manque de revenus.

La « pauvreté » est dès lors considérée par les sociologues comme une «pré-notion » (c'est-à-dire une image sommaire, partielle et souvent partiale) qui doit être interrogée pour céder la place à des typologies plus fines qui permettent de rendre compte de la spécificité de chaque situation (ou de chaque type de situations). Parmi ces typologies, on en citera une seule à titre d'exemple, proposée par Serge Paugam (« Les formes contemporaines de la pauvreté et de l'exclusion en Europe », Études rurales [En ligne], 159-160 | 2001, mis en ligne le 09 mars 2006, consulté le 31 décembre2013) et présenté ici sous une forme légèrement modifiée :

| Caractéristiques générales | Facteurs contribuant au maintien de ces types de pauvreté | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Types idéaux | Représentations collectives | Identités des personnes pauvres | Marché de l'emploi | Liens sociaux | Système de protection sociale |

| Pauvreté intégrée | Pauvreté définie comme la condition sociale d'une grande partie de la population. Débat social autour de la question du développement économique et culturel |

Les pauvres ne forment pas une underclass mais un groupe social étendu. Faible stigmatisation des pauvres |

Faible développement économique. Économie parallèle |

Force des solidarités familiales Protection par les proches |

Faible couverture sociale Pas de revenu minimum garanti |

| Pauvreté marginale | Pauvreté combattue. Débat autour de la question des inégalités et du partage des bénéfices. Visibilité d'un groupe social marginalisé (Quart-Monde) |

Les personnes ayant un statut social de « pauvres » sont peu nombreuses mais fortement stigmatisées. On en parle comme de « cas sociaux ». |

Quasi plein-emploi. Chômage réduit |

Maintien ou diminution progressive du recours aux solidarités familiales | Généralisation du système de protection sociale. Revenu minimum garanti pour les plus démunis |

| Pauvreté disqualifiante | Prise de conscience collective du phénomène de la « nouvelle pauvreté » ou de l'« exclusion » | De plus en plus de personnes sont susceptibles d'être reconnues comme des pauvres ou des exclus, mais forte hétérogénéité des situations et des statuts sociaux. Le concept d'underclass n'est pas opérationnel en raison de cette diversité. | Forte augmentation du chômage. Instabilité des situations professionnelles. Difficultés d'insertion |

Faiblesse des liens sociaux, en particulier chez les chômeurs et les populations défavorisées | Forte augmentation du nombre des allocataires du revenu minimum garanti. Développement de l'assistance aux pauvres |

Serge Paugam parle de types idéaux dans le sens où les situations concrètes sont le plus souvent un mixte plus ou moins accentué de ces différents types. De façon sommaire, l'on comprend facilement que les trois types proposés correspondent à trois grandes périodes historiques en Europe, celle précédant la Révolution industrielle ou concomitante à celle-ci, ensuite les « Trente Glorieuses » et enfin la période contemporaine qui débute avec la crise des années 1970 et qui se caractérise par un chômage important et une montée de la précarité.

Néanmoins, ces trois types de pauvreté se retrouvent aujourd'hui sous différentes formes dans différents pays européens : ainsi la pauvreté intégrée caractérise un certain nombre de pays du sud de l'Europe où les solidarités familiales restent fortes et où la pauvreté n'implique pas une exclusion sociale. La pauvreté marginale, qui concerne des individus minoritaires perçus de façon très dévalorisante comme des « cas sociaux » se retrouve notamment dans les pays scandinaves hautement développés. Enfin, la pauvreté disqualifiante émerge de façon significative dans les sociétés « post-industrielles », marquées par une forte augmentation du chômage et des emplois précaires.

Néanmoins, ces trois types de pauvreté se retrouvent aujourd'hui sous différentes formes dans différents pays européens : ainsi la pauvreté intégrée caractérise un certain nombre de pays du sud de l'Europe où les solidarités familiales restent fortes et où la pauvreté n'implique pas une exclusion sociale. La pauvreté marginale, qui concerne des individus minoritaires perçus de façon très dévalorisante comme des « cas sociaux » se retrouve notamment dans les pays scandinaves hautement développés. Enfin, la pauvreté disqualifiante émerge de façon significative dans les sociétés « post-industrielles », marquées par une forte augmentation du chômage et des emplois précaires.

Chacun de ces types mérite encore une analyse plus détaillée en fonction des pays, des politiques qui y sont menées, de la situation économique et sociale et de son évolution, des individus eux-mêmes et de leur histoire. Ainsi Serge Paugam propose une typologie plus fine des allocataires du RMI (Revenu Minimum d'Insertion, remplacé en 2009 par le RSA revenu de solidarité active) en France en fonction de leur « carrière » possible. Les premiers ont une qualification professionnelle, mais incomplète ou inadaptée au marché du travail ; ils gardent cependant l'espoir de trouver du travail et un emploi stable ; ils gardent des relations avec les organismes d'insertion professionnelle (ANPE) mais ont une tendance au repli sur soi. Les personnes du second groupe ne peuvent pas prétendre à un emploi stable, que ce soit par manque de formation, ou à cause de leur âge, d'un handicap ou de problèmes de santé ; elles parviennent néanmoins à mobiliser les ressources de leur environnement, qu'il s'agisse des services sociaux (qui les prennent fréquemment en charge) ou du recours à une économie souterraine ou marginale ; leurs relations sociales et familiales sont cependant réduites. Enfin, les personnes du troisième groupe ne peuvent pas espérer accéder à un emploi, du moins à court terme, et n'ont plus de liens sociaux et familiaux ; méfiantes à l'égard des institutions, elles sont peu prises en charge par le système d'action sociale.

Toutes ces typologies peuvent bien sûr être critiquées, mais elles permettent certainement une meilleure approche de la diversité des situations que le concept très général de pauvreté réduit à une image simplificatrice. Il est d'ailleurs intéressant d'utiliser les distinctions proposées pour essayer de décrire de façon plus fine la situation de Katie et de Daniel dans Moi, Daniel Blake de Ken Loach.

Sources et références : Les différents ouvrages de Serge Paugam, La disqualification sociale (1991), La Société française et ses pauvres (1995), La Régulation des pauvres (2008, en collaboration avec Nicolas Duvoux), Les Formes élémentaires de la pauvreté (2005), L'Europe face à la pauvreté (1999, sous sa direction), ont fait l'objet de nombreux comptes rendus facilement consultables sur Internet.

La pauvreté est souvent associée dans nos esprits comme dans les médias à certaines « images » qui sont censées refléter notamment la situation dans les « banlieues difficiles ». Mais un peu de réflexion et d'analyse suffisent à montrer le caractère sommaire, biaisé et souvent faux de ces images.

Vol, trafic de drogue, violence, délinquance, échec scolaire, économie parallèle, exclusion, handicap, grossièreté, stigmatisation, absence de contrôle social, appartenance à des minorités « ethniques »… tous ces traits peuvent sans doute se retrouver dans certaines situations. Mais le risque est grand - on le comprend facilement - de transformer ces traits en clichés associés à la pauvreté : tous les pauvres ne souffrent évidemment pas de handicaps, et toutes les personnes handicapées ne sont pas pauvres. Le travail au noir (l'économie parallèle), la délinquance, la violence ne sont pas non plus propres aux catégories sociales les plus défavorisées. Mais un mauvais usage des statistiques favorise de tels clichés : ainsi, une étude en Belgique a montré que « le risque de pauvreté chez les personnes handicapées est particulièrement élevé », ce qui se comprend aisément puisque ces personnes ont beaucoup de difficultés pour trouver un emploi mais sont également souvent confrontées à des frais importants liés à leur handicap (par exemple pour adapter leur logement à leurs besoins) ; mais seule une minorité - certes importante : 39 % - de personnes handicapées vit effectivement sous le seuil de pauvreté, et inversement la très grande majorité des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (dans un pays comme la Belgique) ne souffre pas de handicaps.

Vol, trafic de drogue, violence, délinquance, échec scolaire, économie parallèle, exclusion, handicap, grossièreté, stigmatisation, absence de contrôle social, appartenance à des minorités « ethniques »… tous ces traits peuvent sans doute se retrouver dans certaines situations. Mais le risque est grand - on le comprend facilement - de transformer ces traits en clichés associés à la pauvreté : tous les pauvres ne souffrent évidemment pas de handicaps, et toutes les personnes handicapées ne sont pas pauvres. Le travail au noir (l'économie parallèle), la délinquance, la violence ne sont pas non plus propres aux catégories sociales les plus défavorisées. Mais un mauvais usage des statistiques favorise de tels clichés : ainsi, une étude en Belgique a montré que « le risque de pauvreté chez les personnes handicapées est particulièrement élevé », ce qui se comprend aisément puisque ces personnes ont beaucoup de difficultés pour trouver un emploi mais sont également souvent confrontées à des frais importants liés à leur handicap (par exemple pour adapter leur logement à leurs besoins) ; mais seule une minorité - certes importante : 39 % - de personnes handicapées vit effectivement sous le seuil de pauvreté, et inversement la très grande majorité des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (dans un pays comme la Belgique) ne souffre pas de handicaps.

Et de tels clichés touchent en particulier les minorités ethniques comme les Tsiganes ou les Roms qui sont tous assimilés à des mendiants séjournant dans des campements de fortune sinon à des voleurs trafiquants d'enfants ! Des faits indéniables - la population rom[2] est effectivement très défavorisée - mais souvent montés en épingle - la mendicité d'un certain nombre dans les rues - masquent évidemment la grande diversité des situations vécues effectivement par ces personnes.

Est-il alors possible d'avoir une vue plus juste des caractéristiques effectivement associées à la pauvreté ? Deux facteurs de risque apparaissent clairement et sont facilement compréhensibles : le premier est le chômage, l'inactivité et/ou l'absence de travail, qui impliquent nécessairement de faibles revenus notamment sous forme d'allocations sociales diverses ; le deuxième concerne les familles monoparentales (le plus souvent une mère avec un ou plusieurs enfants mineurs) où il ne peut y avoir qu'un seul salaire (ou un seul travail rémunérateur) et où le parent isolé doit faire face seul à l'éducation des enfants. Tous les autres traits associés à la pauvreté, surtout s'ils sont stigmatisants et dénigrants (alcoolisme, violence, dépendance aux drogues, délinquance, immigration récente…), doivent être considérés avec prudence et remis en perspective.

Référence : Statistiques officielles du Gouvernement belge

La question est complexe puisqu'elle dépend de la définition que l'on donne de la pauvreté (voir paragraphe 1), mais également de la période considérée (10, 20, 30 ans… un siècle…) et des régions concernées. Elle est également débattue, et les réponses données varient en fonction des opinions (politiques, économiques, sociales, philosophiques…) des uns et des autres.

Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil de très grande pauvreté (1,25 $ par jour et par personne) « s'est réduit de 1,9 à un peu moins de 1,3 milliard entre 1981 et 2008. Une évolution d'autant plus positive que dans le même temps la population mondiale s'est accrue. Du coup, le taux d'extrême pauvreté a été réduit de moitié : 22,4 % de la population mondiale vit aujourd'hui avec moins de 1,25 dollar par jour contre 52,2 % au début des années 1980 » (Observatoire des Inégalités en France). Mais si l'on prend le seuil de 2 $ par jour et par personne, les chiffres sont moins spectaculaires puisqu'ils passent de 2,6 milliards en 1981 à 2,5 milliards en 2008 avec une augmentation à plus de 2,9 milliards en 1993 et 1999 ; en termes de pourcentage, la diminution est cependant continue, le pourcentage de la population mondiale vivant avec moins de 2 $ par jour passant de 69,6 % en 1991 à 43 % en 2008.

Ces chiffres ne doivent cependant pas masquer les disparités importantes selon les continents : c'est en Asie, notamment en Chine, que la diminution du pourcentage de la population en situation de très grande pauvreté est la plus spectaculaire, passant de 77,2 à 14,3 % pendant la période considérée. En Afrique subsaharienne en revanche, la situation reste dramatique puisque la moitié de la population vit en dessous de ce seuil ; en chiffres absolus, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter (puisque la population augmente), passant de 205 millions en 1981 à 385 millions en 2008.

Ces chiffres ne doivent cependant pas masquer les disparités importantes selon les continents : c'est en Asie, notamment en Chine, que la diminution du pourcentage de la population en situation de très grande pauvreté est la plus spectaculaire, passant de 77,2 à 14,3 % pendant la période considérée. En Afrique subsaharienne en revanche, la situation reste dramatique puisque la moitié de la population vit en dessous de ce seuil ; en chiffres absolus, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter (puisque la population augmente), passant de 205 millions en 1981 à 385 millions en 2008.

L'évolution dans les pays développés comme la France est moins nette et donne lieu à des analyses contradictoires. Dans ces pays, l'on préfère effectivement définir un seuil de pauvreté relative (inférieur à 50 ou à 60 % du revenu médian : voir paragraphe 1). Ainsi, « en dépit du ralentissement de la croissance depuis les années 1970, la France continue à s'enrichir. Le revenu médian augmente et donc avec lui le seuil de pauvreté. Entre 1970 et 2011, le seuil de pauvreté à 50 % a doublé en euros constants (c'est-à-dire une fois que l'on a retiré l'inflation), de 400 à 800 euros. Les pauvres d'aujourd'hui sont deux fois plus riches que ceux d'hier, mais ils ne vivent pas dans la même société : les besoins ne sont plus les mêmes » (Observatoire des Inégalités). Dans cette perspective relative, l'on observe alors de 1970 à 1990 une diminution de la pauvreté qui passe de 6,5 millions de personnes à 4,2 millions de personnes sous le seuil de 50 %, mais l'on assiste ensuite de 1991 à aujourd'hui à une remontée progressive de la pauvreté qui touche désormais 4,9 millions de personnes (en 2011). Le taux de pauvreté suit la même courbe, passant de 13,5 % de la population en 1970 à 7,4 en 1990 avec une remontée à 7,9 % en 2011 (et sous le seuil de 60 % : 19,1 % en 1970 ; 14,4 en 1984 ; 14,3 en 2011). En outre, les effets de la crise économique de 2008 et de ses suites ne sont sans doute pas encore pris en compte par ces statistiques.

On ne dispose pas de chiffres sur une aussi longue période pour la Belgique, mais selon l'OCDE, c'est l'un des rares pays (avec le Portugal) où l'on observe de 1980 à la fin des années 2000 une diminution du taux de pauvreté : pendant cette période, « en Belgique, la croissance du revenu a stagné alors que le taux de pauvreté a considérablement diminué » (OCDE (2011), « Pauvreté », dans Panorama de la société 2011 : Les indicateurs sociaux de l'OCDE, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-17-fr). Le taux de pauvreté qui s'élevait à 14,8 % en 2008 pour l'ensemble du pays varie cependant considérablement selon les régions, puisque la Flandre plus riche comptait seulement 10 % de pauvres contre 19,5 % en Wallonie. En outre, ces chiffres sont critiqués ou nuancés par des études qui relèvent que le coût de la vie pour les produits de première nécessité (nourriture, logement…) a augmenté plus rapidement que pour les produits de « luxe » (informatique, électronique…), ce qui induit une « inflation cachée » pour les ménages pauvres : le « panier de la ménagère pauvre » a augmenté plus vite que celui du reste de la population pour qui ces produits ont moins d'importance (Willy Lahaye, Isabelle Pannecoucke, Jan Vranken & Ronan Van Rossem, Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013. Université de Mons & Université de Gand).

Il faut également insister sur le fait que le revenu disponible (salaires, revenus du capital et de l'épargne, prestations sociales) ne constitue qu'un indicateur imparfait de la richesse ou, au contraire, de la pauvreté : les États assurent en effet des services publics de différente qualité et d'un coût plus ou moins important, que ce soit en matière d'éducation, de santé, de soins, d'accueil familial ou de sécurité. Les frais scolaires varient par exemple grandement selon les pays, dans certains cas gratuits, dans d'autres extrêmement coûteux (notamment au niveau supérieur) entraînant un endettement des plus pauvres. Par exemple, « en France, les dépenses de services publics comme la santé, l'éducation et les soins représentaient 16 % du PIB en 2007, au-dessus de la moyenne OCDE (13 %). L'OCDE estime que la valeur de ces services est de 6 600 ¤ par an, augmentant le revenu annuel moyen à 26 000 ¤ et réduisant les inégalités d'un cinquième. »(http://www.oecd.org/fr/els/soc/49177803.pdf). Or la crise bancaire de 2008 a entraîné dans beaucoup pays de l'OCDE une augmentation de la dette publique et en conséquence une réduction des dépenses et des services à la population ainsi que des prestations sociales. C'est le cas en particulier des pays du sud de l'Europe comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal : dans tous ces pays, on assiste à une augmentation de la pauvreté, même si celle-ci n'apparaît pas encore dans les statistiques (qui sont toujours élaborées avec retard).

Enfin, tous ces chiffres restent relativement abstraits et ne permettent pas de saisir comment se vit la pauvreté au jour le jour, ni comment les personnes en situation précaire perçoivent leur situation et leur futur éventuel. Cinéma (comme Moi, Daniel Blake de Ken Loach), littérature, reportage, presse, photo… permettent alors souvent de donner un visage à des hommes, des femmes, des enfants, ici ou ailleurs, appartenant au quart-monde ou au tiers-monde. n

Références : sur la pauvreté dans le monde :

http://www.banquemondiale.org/

La France : http://www.inegalites.fr/ et plus précisément

La Belgique : http://www.indicators.be/

L'OCDE en particulier :

Chiffres 2011 et 2013

Un visage parmi d'autres : « Afghanistan: "Je ferai des briques toute ma vie". REPORTAGE. Les plus jeunes ont 3 ans. En Afghanistan, ils sont des dizaines de milliers d'enfants à travailler onze heures par jour, esclaves comme leurs pères d'un système d'endettement infernal. »

Pauvreté et inégalité ne sont pas synonymes, même si elles sont souvent liées. L'écart peut ainsi se creuser entre une classe moyenne importante et une minorité de privilégiés qui s'enrichit plus rapidement sans que le nombre de pauvres augmente : il y a dans ce cas une inégalité croissante mais une pauvreté constante, même si les membres de la classe moyenne auront sans doute l'impression d'un appauvrissement (relatif). Bien entendu, dans la plupart des cas, la pauvreté est généralement corrélée avec l'inégalité sociale, même s'il faut être conscient des décalages possibles.

Peut-on alors décrire la distribution générale des revenus (qui peut être plus ou moins inégalitaire) et son évolution récente : autrement dit, les sociétés occidentales développées ont-elles tendance à devenir plus égalitaires ou au contraire plus inégalitaires ? Même si les données ne sont pas complètes ni toujours comparables, la plupart des analystes estiment que dans les pays de l'OCDE, les inégalités ont diminué pendant les « Trente Glorieuses » (jusqu'à la crise de 1973) mais qu'elles ont recommencé à croître à partir du milieu des années 1980 de façon pratiquement continue. En 2008, l'OCDE affirmait ainsi : « Le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé dans trois pays de l'OCDE sur quatre ces deux dernières décennies. […] La croissance économique au cours des 20 dernières années a davantage bénéficié aux riches qu'aux pauvres. Dans certains pays, notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande, l'Italie et la Norvège, l'écart s'est également accentué entre les riches et la classe moyenne. » La situation varie donc selon les pays, la Grande-Bretagne par exemple se signalant par une forte augmentation de l'inégalité tandis que la France se caractérisait par une diminution des inégalités dans les années 90, suivie par une lente remontée au cours des années 2000.

Peut-on alors décrire la distribution générale des revenus (qui peut être plus ou moins inégalitaire) et son évolution récente : autrement dit, les sociétés occidentales développées ont-elles tendance à devenir plus égalitaires ou au contraire plus inégalitaires ? Même si les données ne sont pas complètes ni toujours comparables, la plupart des analystes estiment que dans les pays de l'OCDE, les inégalités ont diminué pendant les « Trente Glorieuses » (jusqu'à la crise de 1973) mais qu'elles ont recommencé à croître à partir du milieu des années 1980 de façon pratiquement continue. En 2008, l'OCDE affirmait ainsi : « Le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé dans trois pays de l'OCDE sur quatre ces deux dernières décennies. […] La croissance économique au cours des 20 dernières années a davantage bénéficié aux riches qu'aux pauvres. Dans certains pays, notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande, l'Italie et la Norvège, l'écart s'est également accentué entre les riches et la classe moyenne. » La situation varie donc selon les pays, la Grande-Bretagne par exemple se signalant par une forte augmentation de l'inégalité tandis que la France se caractérisait par une diminution des inégalités dans les années 90, suivie par une lente remontée au cours des années 2000.

On remarquera que ces inégalités croissantes ne sont pas seulement dues, comme on le croit souvent, aux revenus des capitaux (profits patronaux, placements bancaires et boursiers) mais résultent aussi pour une part importante d'écarts salariaux croissants, qui ont été favorisés par le progrès technologique : « les avancées des technologies de l'information et des communications ont davantage profité aux travailleurs plus qualifiés qu'aux autres » ; en outre, « les réformes des réglementations et les évolutions des institutions du marché du travail ont multiplié les débouchés professionnels, mais aussi alimenté une plus grande inégalité salariale. Plus d'individus, notamment parmi les moins bien rémunérés, ont trouvé un emploi. Mais l'élargissement de la distribution salariale est une des conséquences de la hausse du taux d'activité des travailleurs faiblement rémunérés » (OCDE (2011) Toujours plus d'inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent).

Ces inégalités croissantes s'accompagnent par ailleurs d'autres évolutions socioéconomiques significatives comme un chômage important, la désindustrialisation de nombreuses régions, des crises financières répétées, l'émergence de nouvelles puissances économiques comme la Chine perçues comme extrêmement concurrentielles, les transformations du marché de l'emploi qui exigent de nouvelles compétences et de nouvelles formations… Tous ces facteurs concourent à une montée du sentiment d'insécurité et de précarité : depuis plus de vingt ans, de nombreux sondages révèlent ainsi qu'environ un Français sur deux redoute l'exclusion, craignant de perdre son emploi et même de se retrouver à la rue… De telles craintes sont certainement exagérées : si les riches deviennent sans aucun doute de plus en plus riches, les classes moyennes (c'est-à-dire la majorité des personnes ayant un emploi) dans les pays occidentaux s'enrichissent également même si c'est à un rythme moins soutenu, et le nombre de pauvres, s'il augmente dans plusieurs pays, reste limité (11 % dans l'ensemble des pays de l'OCDE : voir paragraphe 2). Mais ces craintes sont révélatrices d'une inquiétude sociale extrêmement répandue qui peut expliquer le sentiment d'une montée importante de la pauvreté (qui, il faut le rappeler, ne se confond pas avec l'inégalité).

Sources : Les chiffres de l'OCDE mesurant d'une part l'inégalité (par pays) et d'autre part la pauvreté (par pays).

On a souligné précédemment (paragraphes 1 & 2) que les définitions de la pauvreté varient selon les conceptions politiques, sociales, philosophiques des uns et des autres. Dans un certain nombre de pays ou de continents comme l'Afrique subsaharienne, il est clair que la pauvreté d'une large partie des populations est due au sous-développement économique, l'agriculture étant peu productive, l'artisanat et les industries médiocres et de faible technologie (même si les causes de ce sous-développement donnent également lieu à débats).

En revanche, dans les pays développés comme l'Europe, la persistance d'une pauvreté qui touche environ 10 %[3] des populations pose question. Comment expliquer que, dans des sociétés aussi riches, on retrouve un pourcentage aussi important de personnes pauvres ?

Deux grands types d'explications mais aussi de jugements s'opposent à ce propos.

Les explications du premier type mettent en cause les politiques néo-libérales qui, depuis trente ans (le président Ronald Reagan et la Première Ministre britannique Margaret Thatcher sont désignés comme les premiers artisans de cette politique), ont permis une beaucoup plus grande liberté de circulation des capitaux et des marchandises, favorisé une emprise croissante du capitalisme financier mettant en concurrence les peuples du monde entier dans une recherche effrénée du profit, et mis en cause les services publics et les redistributions sociales vers les couches sociales les plus pauvres. Ces critiques du néo-libéralisme soulignent d'ailleurs la montée régulière de la pauvreté à partir du milieu des années 1980 concomitante à la généralisation de ce type de politique (que favoriserait l'Union Européenne à travers ses différents traités, de Maastricht en 1992 et de Lisbonne en 2009).

Les partisans d'une politique de type libéral affirment quant à eux qu'elle est la plus efficace d'un point de vue économique en favorisant la croissance et le plein emploi : dans leur perspective, la prospérité ainsi générée s'écoulerait naturellement des couches les plus fortunées vers les moins aisées. À l'appui de leurs thèses, ils soulignent que la crise économique a débuté en Occident dans les années 1970, bien avant la mise en place des politiques libérales qui auraient permis en revanche la relance économique dans des pays aussi importants que la Grande-Bretagne et les États-Unis dans les années 80 et suivantes. Le développement spectaculaire de la Chine et de l'Asie du sud-est confirment également à leurs yeux la justesse de leur thèse sur l'efficacité économique du libéralisme capable de sortir des régions entières du sous-développement.

Les partisans d'une politique de type libéral affirment quant à eux qu'elle est la plus efficace d'un point de vue économique en favorisant la croissance et le plein emploi : dans leur perspective, la prospérité ainsi générée s'écoulerait naturellement des couches les plus fortunées vers les moins aisées. À l'appui de leurs thèses, ils soulignent que la crise économique a débuté en Occident dans les années 1970, bien avant la mise en place des politiques libérales qui auraient permis en revanche la relance économique dans des pays aussi importants que la Grande-Bretagne et les États-Unis dans les années 80 et suivantes. Le développement spectaculaire de la Chine et de l'Asie du sud-est confirment également à leurs yeux la justesse de leur thèse sur l'efficacité économique du libéralisme capable de sortir des régions entières du sous-développement.

On remarquera ici que ces thèses opposées sont très générales et qu'elles ne rendent pas réellement compte des différences que l'on observe entre les pays comme ceux de l'Europe ou même entre des régions au sein d'un même pays comme la Flandre et la Wallonie en Belgique. Or, dans ces pays, « l'accélération de la croissance économique est souvent considérée comme la solution aux problèmes de pauvreté. Néanmoins, les 20 dernières années n'ont pas montré de corrélation étroite entre croissance économique et pauvreté au sein de la zone OCDE. Rien ne semble démontrer une relation entre pauvreté et croissance du revenu des ménages, dans un sens ou dans l'autre. » (OCDE (2011), « Pauvreté », dans Panorama de la société 2011 : Les indicateurs sociaux de l'OCDE, Éditions OCDE). Car la pauvreté est d'abord un effet de la distribution des richesses au sein d'un pays et ne dépend donc pas de la croissance économique : or de ce point de vue, on constate facilement que certains pays sont plus égalitaires - et parfois beaucoup plus égalitaires - que d'autres (voir paragraphe 6). Et, à ce propos, il faut certainement souligner l'importance des impôts (notamment payés par les plus riches) et des transferts (notamment vers les moins favorisés) dans la réduction plus ou moins grande de la pauvreté : ainsi, en Belgique en 2010, avant impôts et transferts, 32 % de la population se trouveraient en dessous du seuil de pauvreté, alors que, grâce à ces impôts et transferts, ce pourcentage tombe à 9,7 % ! En France, on passe de façon similaire de 34,7 % à 7,9 %. (En revanche aux États-Unis, l'on passe seulement de 28,4 % à 17,4 %).

Ces chiffres peuvent être discutés, mais ces différences entre pays révèlent qu'il y a bien une marge d'action politique importante, et que les opinions publiques et leurs gouvernements ont un rôle à jouer en faveur - ou non - d'une plus grande égalité et d'une réduction de la pauvreté. n

Référence : http://www.oecd.org (onglet : Impôts et transferts)

ATD Quart Monde, une Organisation Non Gouvernementale qui « lutte pour les droits de l'homme, avec l'objectif de garantir l'accès des plus pauvres à l'exercice de leurs droits et d'avancer vers l'éradication de l'extrême pauvreté », a récemment publié un ouvrage : En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté (Paris, 2013). Plus de 80 idées toutes faites sont ainsi démontées et critiquées comme :

Tous ces lieux communs sont analysés, démontés et critiqués. Beaucoup de ces préjugés concernent en outre des populations spécifiques comme les Roms ou les « étrangers » et sont également critiqués dans cet ouvrage.

Deux ou trois remarques doivent sans doute encore être faites à propos de ces préjugés.

Deux ou trois remarques doivent sans doute encore être faites à propos de ces préjugés.

Ces clichés ne constituent pas seulement des idées toutes faites, sommaires ou réductrices mais sont très généralement dévalorisants et dénigrants. Implicitement, ceux qui répètent ces idées sous-entendent le plus souvent que les pauvres méritent leur sort, sont des profiteurs ou ne sont pas tellement à plaindre… Or les difficultés économiques et en particulier le chômage important dans la plupart des pays européens (qui est la première cause de la pauvreté, même s'il y a aussi des travailleurs pauvres, notamment intermittents) ne dépendent évidemment pas de la volonté de ces personnes. Mettre l'accent uniquement sur la responsabilité individuelle - les pauvres feraient ceci ou ne feraient pas ça… - masque la situation sociale d'ensemble qui relève d'une responsabilité collective (politique, économique…) : il suffit de comparer le nombre d'emplois disponibles et le nombre de demandeurs d'emploi pour comprendre que la bonne volonté ne suffit pas pour trouver du travail.

Par ailleurs, beaucoup de ces clichés s'appuient sur des cas individuels (sinon parfois des rumeurs) qui sont abusivement généralisés : de même qu'on réduit souvent la pauvreté à la situation des sans-abris rencontrés dans les rues, l'on étend un problème réel - alcoolisme, drogue, fraude, travail au noir… - qui ne concerne cependant qu'une minorité de personnes à l'ensemble d'une population. Il faut évidemment se méfier de ce genre de clichés qui ne reposent que sur des exemples, montés en épingle, et seules des études approfondies peuvent donner une image relativement exacte de la pauvreté dans un pays ou dans une région. Même si les chiffres doivent toujours être analysés et parfois critiqués, ils permettent notamment de dresser un portait plus nuancé de la pauvreté dans ses diversités : on peut par exemple être pauvre en ayant un travail et un logement ; la pauvreté existe aussi dans les campagnes ; en Belgique, le taux de pauvreté est plus élevé chez les seniors (plus de 65 ans : 20,2 %) que chez les jeunes (entre 16 et 24 ans : 15,3 %) ; et un niveau d'éducation supérieur est une garantie contre la pauvreté (7,2 % de pauvres contre 25,4 chez les personnes ayant un faible niveau d'éducation) ; etc.

Enfin, il arrive que les clichés soient inversés et présentent les pauvres sous un jour « misérabiliste », essentiellement comme de pitoyables et malheureuses victimes du mauvais sort. Un film comme Moi, Daniel Blake de Ken Loach, qui s'est appuyé sur un véritable travail documentaire, permet certainement d'échapper à un tel cliché en livrant un portrait nuancé et souvent contrasté de ses principaux personnages. Il montre en particulier la solidarité qui peut exister entre des personnes aux destinées très différentes comme Daniel et Katie. Mais il montre surtout l'enfer administratif dans lequel peuvent plonger les personnes dépendant de l'aide sociale.

Référence : les cinq préjugés cités ci-dessus sont notamment critiqués sur le site de France-Info.

Les indicateurs de pauvreté en Belgique.

1. Déterminer les revenus par ménage n'est pas non plus chose aisée puisqu'il faut tenir compte des salaires, des revenus de capitaux et de l'épargne, des transferts sociaux (comme les allocations familiales) et en déduire les impôts directs et les cotisations de sécurité sociale).

2. On parle ici des populations rom originaires des pays d'Europe centrale. Tziganes, Gitans, «gens du voyage» (même sédentarisés), Manouches et Sintés sont des populations différenciées qu'il ne faut pas non plus réduire à des clichés.

3. 5,7 % au seuil de 40 % du revenu médian, 10,3 % au seuil de 50 %, 16,9 % au seuil de 60 % (http://www.inegalites.fr).

4. RSA: en France, le Revenu de Solidarité Active vise à assurer à ses bénéficiaires, qu'ils aient ou non du travail, un revenu minimum (500¤ pour une personne seule en 2014, sans logement). En contrepartie, les bénéficiaires doivent chercher un travail ou former un projet professionnel.

Cliquez ici pour retourner à l'index des analyses.