Une analyse réalisée par le centre culturel Les Grignoux

et consacrée au film

Marion

de Manuel Poirier

France, 1996, 1 h 46

Scénario et réalisation : Manuel Poirier

Avec Coralie Tetard (Marion), Pierre Berriau (le père),

Élisabeth Commelin (la mère), Jean-Luc Bideau (le Parisien), Marie-France

Pisier (la Parisienne)

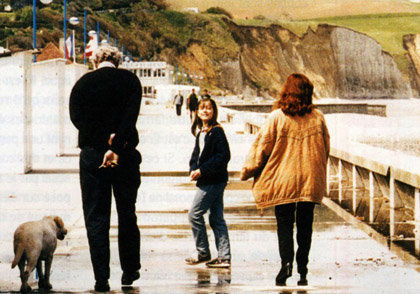

Dans un village normand, un couple bourgeois se prend d'affection pour une fillette d'un milieu défavorisé. Mais cette affection qu'ils portent à Marion ne va pas sans une part d'ambiguïté à l'égard notamment de ses parents dont tout, l'éducation, les mœurs, le style de vie, les sépare. Seule Marion constitue un trait d'union entre ces deux mondes jusqu'à ce que la tendresse se transforme progressivement en possession et demande d'adoption...

Marionmet en scène une jeune fille de dix ans environ dont le destin cependant se joue « au-dessus d'elle », entre ses parents et ce couple de Parisiens qui seraient prêts à l'adopter Par la présence de cette héroïne, ce film, qui a priori s'adresse à un public relativement mûr tant la description des différences sociales est faite en finesse, nous paraît pouvoir être vu par un public du même âge entre dix et treize ans environ. Une brève présentation facilitera néanmoins la vision de ce film dont le parti pris d'un réalisme quotidien peut déconcerter des spectateurs habitués à un cinéma essentiellement spectaculaire : on pourrait notamment attirer l'attention des jeunes spectateurs sur l'importance du non-dit dans ce film.

La question centrale du film — l'adoption — est en fait une fausse piste. Tout d'abord parce que Marion n'est ni abandonnée, ni en danger, et que le besoin de cette adoption ne se pose pas de façon explicite. Tout au plus, sont abordées les conditions d'existence comparées entre sa vraie famille, de condition socio-économique très modeste, et celles du couple parisien beaucoup plus aisé. Les conséquences psychologiques possibles sur la fillette sont également évoquées de façon très rapide.

Plus approfondie est la réflexion du film sur la cellule familiale, sa composition, son équilibrage. La famille de Marion est composée de quatre enfants deux garçons, deux filles et de deux parents dont seul le père travaille. Si à aucun moment ils ne sont montrés comme un modèle d'équilibre, il se dégage toutefois de leurs relations une véritable qualité d'écoute et une certaine sérénité qui naît sans doute d'un respect mutuel partagé par tous. Les difficultés et les conflits sont loin d'être absents (les «infidélités» de Marion, la fugue de la grande sœur, les disputes du couple). Mais chacun semble être écouté pour ce qu'il est et pour ce qu'il a à dire et les tensions s'apaisent plutôt qu'elles ne s'amplifient. L'autre famille est donc sans enfant et c'est là aussi le nœud central du film. Si ce couple parisien vit dans un confort matériel évident, son confort moral ne l'est pas autant. Cette faille apparaît dès le début du film où, prise d'une crise d'épilepsie au volant de sa voiture, la femme est secourue par Marion et sa mère. Si le déséquilibre intérieur de cette femme se cristallise ou se renforce sur son envie et cette absence d'enfant, le réalisateur, Manuel Poirier, ne place cependant pas son mari en dehors de cette question puisque l'on apprend «qu'il n'a jamais voulu adopter d'enfant». Le film, et c'est l'une de ses immenses qualités, ne caricature aucun des personnages, les présentant par leurs comportements et par leurs interrelations plutôt que de porter sur eux des jugements de valeurs. Ils nous paraissent crédibles et respectables autant par leurs qualités que par leurs défauts, et par le caractère «non maîtrisable» de certains de leurs comportements.

La confrontation de deux milieux sociaux très différents est sans doute le thème central du film. Manuel Poirier affirme même avoir voulu faire un film «politique». Politique, il l'est sans aucun doute par le sens qu'il redonne aux conditions matérielles et financières qui façonnent une part importante de l'existence et des comportements. Politique aussi par le regard sociologique qu'il pose sur des situations où ces deux milieux se retrouvent ensemble et montrent tout ce qui les singularise et tout ce qui les différencie (la scène du repas chez les Parisiens ou celle de la fête du village). Ce cinéma est assez proche des films de Ken Loach, par sa dimension sociale, ou de ceux de Maurice Pialat, par sa densité humaine.

On peut aider à comprendre les rapports humains dans leur complexité en s'opposant notamment à certains clichés comme la disparition des « classes sociales » ou à certains catalogages comme les « populations défavorisées ». La famille de Marion est effectivement économiquement démunie et mène, de ce fait, une existence dure. Mais sa qualité humaine, d'attention, d'écoute, de respect et d'amour, permet-elle d'employer ces qualificatifs aussi lapidaires et admis que «précarisée», «défavorisée» ou «démunie» ? De plus en plus, l'éducation pour la santé se penche sur des dimensions sociales de la santé. L'emploi de tels termes pour désigner des publics et des populations entières s'apparente à un racisme de classe dont il faut prendre garde. Peut-on, en effet, parler de façon aussi indistincte de « publics défavorisés » sans préciser si l'on parle des conditions économiques et financières, de la situation professionnelle, du niveau d'études, des liens sociaux ou des relations familiales? Un film comme Marion nous incite à éviter ces amalgames et à réfléchir à nos propres représentations pour ne plus parler de populations « socialement et culturellement défavorisées » lorsque nous voulons désigner la classe ouvrière...

Ce que nous apprend en effet la famille de Marion, c'est l'importance de la dignité et de l'estime de soi thèmes aussi très chers à l'éducation pour la santé qui ne sont pas l'apanage d'une seule classe sociale. «Nous n avons pas de pouvoir, et pas beaucoup d'argent. Mais nous avons nos convictions et nous nous y tenons» dit la maman de Marion dans l'une des dernières scènes du film.

On sait que les enfants adoptent spontanément un point de vue égocentrique (au sens de Piaget) sur le monde et qu'ils ne parviennent que progressivement à reconstruire celui des autres individus nécessairement différent du leur. Un film comme Marion qui organise de manière subtile la confrontation entre des personnages dont les désirs et les objectifs sont profondément différents (à cause notamment de leurs différences de position sociale), peut être ainsi l'occasion d'amener des jeunes spectateurs à prendre conscience de ces différences de points de vue qui ne sont d'ailleurs pas directement observables et doivent donc être reconstruits par ces spectateurs à partir de multiples indices livrés par le film.

Pour objectiver ces différences, le plus simple est de proposer aux jeunes spectateurs, après la vision du film, d'utiliser une grille d'analyse pour décrire les principaux personnages.

Si l'on travaille avec une classe, on peut par exemple répartir les élèves en cinq groupes, chacun se consacrant à l'un des personnages suivants : Marion, son père, sa mère, le Parisien, la Parisienne. Pour chacun de ces personnages il faudra déterminer :

Pour chacun des personnages, il faudra également trouver des éléments du film qui justifient la réponse donnée.

Comme toute grille, celle-ci doit permettre d'expliciter et de systématiser certaines observations mais ne constitue qu'une aide sans garantir la qualité des réponses. L'animateur devra sans doute amener certains participants à affiner leurs remarques en tenant compte de certains détails négligés. Si l'on considère les deux couples par exemple, l'on s'aperçoit rapidement qu'ils ne sont pas « homogènes » et que mari et femme obéissent ici à des motivations subtilement différentes même si leurs comportements semblent concourir au même but : on voit par exemple facilement que le Parisien ne souhaite pas réellement « adopter » Marion et qu'il cède en fait aux objurgations de son épouse.

L'utilisation d'une grille « personnalisée » pour ce film (ce qui en limite nécessairement la validité) permet immédiatement d'orienter l'attention des participants vers certains éléments clés du film : celui-ci est en effet construit sur une espèce de chiasme, la supériorité sociale (qui n'est pas seulement celle de l'argent mais aussi des manières d'être et de se conduire) des Parisiens étant en effet compensée ou minée par l'infériorité psychologique où les place le manque d'enfants ressenti cruellement par l'épouse. Le père et la mère de Marion compensent en revanche les effets de la domination qu'ils ressentent par rapport aux Parisiens, par la force de leurs convictions ainsi que par la sincérité des relations qui règne à l'intérieur de leur famille. La recherche des « faiblesses » de chaque personnage devrait ainsi mettre relativement facilement en évidence cette structure.

Lorsque les différentes grilles auront été remplies, les groupes communiqueront naturellement les résultats de ce travail à l'ensemble des participants. L'animateur essaiera en même temps de synthétiser brièvement l'information obtenue en montrant notamment comment s'établissent les interactions entre les différents personnages.

Au terme de ce premier travail, on devrait donc obtenir un portrait même sommaire des principaux protagonistes : on peut alors utiliser ces portraits comme un outil qui permettra d'expliciter des scènes qui, prises isolément, peuvent paraître ambiguës ou simplement anodines. On proposera donc aux participants d'expliquer les motivations des personnages dans un certain nombre de séquences du film en se basant sur le portrait précédemment élaboré : il faudra donc répondre à des questions comme « dans cette scène, que pense le personnage,.pourquoi agit-il ou réagit-il de cette façon? » (Ici aussi, il sera sans doute préférable de diviser la classe en petits groupes, chacun de ces groupes recevant le résumé de la scène à expliquer sur une bande de papier). Si les portraits précédemment élaborés peuvent servir ici d'outils d'analyse, il se peut d'ailleurs que les séquences choisies amènent à modifier ou à affiner les premières observations.

Pour notre part, nous proposerons les séquences suivantes avec, en gras, le personnage dont il convient plus particulièrement d'expliciter les motivations, mais chaque animateur pourra y ajouter d'autres qui l'ont particulièrement frappé ou lui paraissent significatives.

On terminera également cette animation par une mise en commun des résultats des observations.