Une analyse proposée par les Grignoux

et consacrée au film

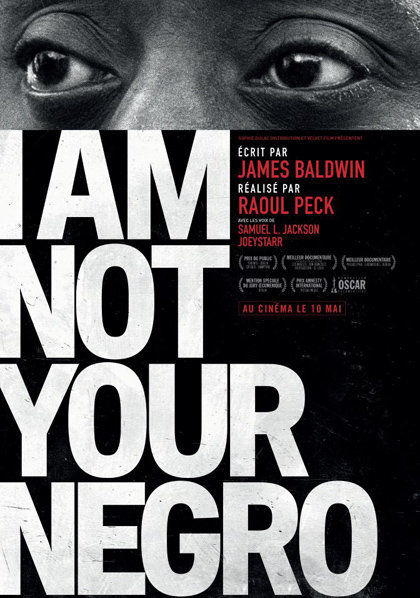

I Am Not Your Negro

de Raoul Peck

États-Unis/Suisse/France/Belgique, 2017, 1h34

Les réflexions proposées ci-dessous s'adressent notamment aux animateurs en éducation permanente qui souhaitent aborder l'analyse du film I Am Not Your Negro avec un large public. Ces réflexions portent d'abord sur une méthodologie générale pour l'analyse des documentaires, puis sur différents aspects du film de Raoul Peck qui méritent une anlyse plus approfondie.

Le mot ségrégation a un sens précis que beaucoup aujourd’hui ont oublié ou tout simplement ne connaissent pas: aux États-Unis, entre l’abolition de l’esclavage en 1862 et le milieu des années 1960 a régné dans un grand nombre d’États du Sud une séparation stricte entre les Blancs et les Noirs. Des photos célèbres ont montré sur le vif des fontaines d’eau réservées aux Blancs et d’autres aux Noirs, mais cette ségrégation s’appliquait à tous les aspects de la vie sociale, les transports en commun, l’école, l’université, le simple droit de vote refusé dans les faits aux Noirs et l’interdiction des mariages mixtes… Bien entendu, ce système était profondément inégalitaire, toujours en défaveur des Noirs, et fondamentalement raciste dans des États où le lynchage était une pratique fréquente et redoutée. Et si ce système légal a été aboli, il marque encore profondément la société américaine.

Dans ce documentaire remarquable, intitulé significativement I Am Not Your Negro, Raoul Peck, réalisateur d’origine haïtienne, retrace, à travers notamment des archives rarement vues le combat des Noirs américains et de ses grands leaders, Martin Luther King, bien sûr, Malcolm X, Medgar Evers, tous les trois assassinés, mais également de milliers d’autres militants pour les droits civiques. À travers cette évocation historique inspirée d’un texte inédit du grand écrivain afro-américain, James Baldwin, le film dénonce la «fabrication du nègre», un système discriminatoire qui perdure encore aujourd’hui sous des formes renouvelées.

Un documentaire comme I Am Not Your Negro semble se suffire à lui-même, faisant découvrir une réalité peu ou mal connue des spectateurs. Mais au-delà de cet aspect d’information, il traduit, comme tout autre film, un point de vue, il donne une représentation partielle (et parfois partiale) de la réalité, il suscite également des questions sur le monde qui nous entoure. Ainsi, tout documentaire nous montre le monde mais il nous donne également à penser, à réfléchir, à discuter, à contester peut-être… Comment dès lors analyser un tel film notamment avec de jeunes spectateurs? Comment faire en particulier le partage entre ce qui relève de la réalité et ce qui dépend du point de vue du réalisateur? Comment également distinguer entre le documentaire lui-même, ce qu’il dit, ce qu’il montre, ce qu’il suggère éventuellement, et la vision, l’interprétation, la perception que peuvent en avoir les différents spectateurs?

Comment dès lors analyser un tel film notamment avec de jeunes spectateurs? Comment faire en particulier le partage entre ce qui relève de la réalité et ce qui dépend du point de vue du réalisateur? Comment également distinguer entre le documentaire lui-même, ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il suggère éventuellement, et la vision, l'interprétation, la perception que peuvent en avoir les différents spectateurs?

Il existe ça et là des «méthodologies» ou des méthodes d'analyse[1], mais elles se révèlent en général disparates et peu praticables: la diversité des documentaires semble en effet peu propice à une approche uniforme, et les conseils qui semblent pertinents pour certains d'entre eux le sont sans doute moins pour d'autres.

Ces méthodologies se concentrent en outre sur le point de vue de l'auteur qui n'est évidemment pas «objectif», mais elles renoncent ainsi rapidement à toute réflexion approfondie sur la réalité qui est pourtant l'objet premier et essentiel du regard documentaire: il est vrai qu'il est difficile de proposer une même méthodologie pour aborder des réalités aussi différentes que l'histoire, la société, l'éducation, les sciences, l'ethnologie, la nature ou n'importe quel autre thème susceptible d'intéresser un documentariste. Un peu paradoxalement, l'analyse du documentaire renonce ainsi rapidement à toute réflexion sur la réalité elle-même.

Enfin, les méthodologies proposées suggèrent des consignes d'observation portant sur des aspects relativement limités du film comme la présence ou l'absence d'une voix off, l'origine des images utilisées (filmées par le documentariste lui-même ou tirées d'archives), la présence plus ou moins marquée de la caméra, les techniques du montage (avec ses ellipses éventuelles, ses bouleversements chronologiques, ses effets de parallélisme ou de contraste) et d'autres caractéristiques du travail cinématographique. Si toutes ces observations ont sans doute une certaine pertinence, il est cependant très difficile de les relier entre elles, d'en interpréter le sens ou la valeur, et surtout de les inscrire dans une perspective d'ensemble.

Lorsqu'on suggère en outre d'analyser une séquence plus précise, supposée significative, il devient très difficile de proposer une interprétation globale du film, du propos de son auteur, de sa portée, de son ambition. Il manque en particulier des procédures claires et explicites qui permettent de passer de ces observations locales au sens que ces éléments sont supposés avoir, que ce soit au niveau de la séquence elle-même ou de l'ensemble du film. Ainsi, il est sans doute important de remarquer la présence d'un commentaire en voix off mais il est beaucoup plus difficile — de façon purement analytique, sans informations extérieures — d'en tirer de véritables conclusions et de répondre à des questions aussi simples que: «le commentaire est-il exact? est-il orienté? masque-t-il des faits importants? est-il pertinent? traduit-il un point de vue subjectif ou énonce-t-il des faits objectifs? que doit-on en conclure?»

Il faut immédiatement remarquer qu'il n'y a pas de règles, ni de codes, ni de procédures univoques qui permettraient d'analyser et d'interpréter de façon claire et explicite un film, documentaire ou de fiction, ni d'ailleurs des textes de grande ampleur comme des romans ou des ouvrages savants[2]. Il est donc difficile, à partir de l'observation d'éléments dispersés et fragmentaires, de reconstruire la signification générale d'un film comme de percevoir l'intention d'un auteur qui souvent n'apparaît pas en personne à l'écran (ou seulement de manière occasionnelle).

À l'inverse d'une telle démarche analytique qui partirait d'éléments circonscrits pour interpréter l'ensemble du film un peu à la manière d'un maçon qui construirait un mur brique par brique, l'on propose ici de se placer immédiatement au niveau global, supérieur, en s'interrogeant immédiatement sur le propos général du documentaire en question et en utilisant cette hypothèse d'interprétation pour comprendre de façon «descendante» des éléments plus précis ou plus localisés du film. De façon plus exacte, l'interprétation d'ensemble va permettre de déterminer les éléments pertinents à observer, soit parce qu'il confirment cette interprétation, soit parce qu'ils la contredisent (ce qui peut induire une réinterprétation ultérieure), soit encore parce qu'ils la nuancent, la complexifient, la modifient en partie.

Trois grands questionnements peuvent alors guider cette réflexion.

Ces trois questions doivent être, on le comprend sans doute, traitées dans cet ordre: il s'agit d'abord de proposer une interprétation d'ensemble du documentaire, nécessairement hypothétique, de situer le documentaire dans son contexte (cinématographique, culturel, idéologique…) et enfin d'analyser sa construction, sa «forme», sa mise en scène en fonction de l'hypothèse interprétative de départ. Cette méthodologie reste malheureusement pour une part intuitive, même si l'on essaiera de l'appliquer à quelques exemples de documentaires dans les pages qui suivent. Pour chacune des trois grandes étapes précédemment distinguées, l'on proposera notamment une série de sous-questions destinées à alimenter la réflexion des spectateurs.

Le schéma ci-dessous synthétise la démarche proposée.

| 1. INTERPRÉTER | |

|---|---|

| Déterminer le propos du documentaire | De quoi parle le documentaire? Quelle réalité évoque-t-il? Quel sens donne-t-il à cette réalité?

Que dit-il de cette réalité? Que montre-t-il de spécifique sur cette réalité? Pourquoi le documentariste s'intéresse-t-il à cette réalité? Sous quel jour — positif, négatif, neutre… — montre-t-il cette réalité? |

| |

| 2. METTRE EN CONTEXTE | |

| Comparer le propos du documentaire à d'autres représentations, à d'autres points de vue | Quels sont les autres points de vue sur la réalité mise en scène? Qu'est-ce que le documentaire dit de spécifique par rapport à ces autres points de vue? Que sait-on par ailleurs de la réalité mise en scène? Quels aspects de la réalité mise en scène n'apparaissent pas dans le documentaire? |

| |

| 3. ANALYSER LA FORME | |

| Analyser la mise en forme du propos, sa construction | Quelles sont les caractéristiques de la mise en scène qui soulignent, confirment, accentuent, mettent en évidence le propos du film? Quels types d'éléments (dialogues, images, interviews, prises de vue…) apparaissent dans le documentaire pour traduire ce propos? Quelle est la construction d'ensemble du documentaire? Comment le propos général est-il articulé en différentes parties? Quels éléments semblent échapper au propos général du documentaire? |

La réalité évoquée dans I Am Not Your Negro est évidente: il s’agit de la condition des Noirs américains et de leur combat pendant la période de la ségrégation raciale. Bien entendu, il y a également des allusions à la situation actuelle des Afro-Américains — en particulier au mouvement Black Lives Matter en réaction aux violences policières aux États-Unis —, allusions qui sont le fait du réalisateur Raoul Peck et non de l’écrivain James Baldwin dont il utilise un texte inédit mais qui est mort en 1987[4]. Le film évoque en particulier trois figures du mouvement des Noirs américains, tous les trois assassinés à cette époque, à savoir Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King.

Le film est sans aucun doute une dénonciation de la ségrégation raciale ainsi que de toutes les discriminations et des injustices dont ont été et sont encore aujourd’hui victimes les Afro-Américains. Il est difficile en particulier de rester insensible aux photos de lynchages de Noirs — hommes et femmes — pendus aux arbres devant une foule rassemblée[5], qui clôturent le film de Raoul Peck.

Néanmoins, le propos du cinéaste ne se limite certainement pas à une évocation historique ni à une dénonciation politique (au sens le plus fort du terme). Deux éléments peuvent guider ici la réflexion. Le premier est le titre du film I Am Not Your Negro, et le second est la personnalité même de James Baldwin dont le réalisateur Raoul Peck utilise un texte qui est lu ou récité en voix off (par Joey Starr dans la version française et par Samuel L. Jackson dans la version américaine). Deux questions se posent alors:

Que signifie ce titre, I Am Not Your Negro?

Quel est le point de vue de James Baldwin? Qu’apporte-t-il de personnel par rapport à la réalité évoquée? Que dit-il d’original sur cette thématique? En quoi son propos est-il singulier par rapport à cette réalité historique?

Le titre du texte de James Baldwin comme du film de Raoul Peck s’adresse manifestement aux Blancs (ou à certains Blancs) et doit se comprendre comme: «je ne suis pas votre nègre», je ne suis pas votre esclave, je ne suis pas un être inférieur que l’on désigne sous le terme méprisant de «nègre».

Ce titre a donc une portée plus large que la question des droits civiques dans les États du sud des États-Unis et vise l’ensemble des relations raciales dans ce pays (et peut-être même ailleurs). Et l’on peut dire que le film parle autant des Blancs que des Noirs, qu’il analyse autant le point de vue des Blancs que celui des Noirs. C’est le cas en particulier avec l’extrait du film La Chaîne de Stanley Kramer (The Defiant Ones) qui montre deux évadés, un Blanc et un Noir, obligés de s’entraider parce qu’ils sont menottés ensemble: James Baldwin souligne alors la différence de réactions entre spectateurs noirs et blancs — et il parle même plus spécifiquement des Blancs progressistes —face au même épisode final. Les uns disent au personnage noir de remonter dans le train pour s’échapper — en le traitant d’imbécile— alors que les Blancs l’applaudissent parce qu’il vient en aide à l’évadé blanc.

On peut donc dire que la question du point de vue — point de vue des Blancs, point de vue des Noirs — est essentielle dans le film, et l’originalité du texte de James Baldwin est d’interroger le point de vue des Blancs alors que lui-même est noir: c’est ce regard des Blancs sur les Noirs que questionne James Baldwin, regard imprégné d’un racisme profond, qu’il soit conscient ou inconscient. Et c’est bien aux Blancs que l’écrivain pose la question: «Si je ne suis pas un nègre, ici, et que vous l’avez inventé, si vous, les Blancs, l’avez inventé, alors vous devez trouver pourquoi. Et l’avenir du pays dépend de cela, de si oui ou non le pays est capable de poser cette question.»

On peut donc dire que le propos du film est celui-ci: quel regard les Blancs (aux États-Unis) portent-ils sur les Noirs et pourquoi les voient-ils comme des «Nègres»?

Alors, en quoi le documentaire de Raoul Peck se distingue-t-il d’autres évocations de la situation des Noirs américains ou de la ségrégation raciale aux États-Unis? Comparons par exemple le film de Raoul Peck avec:

un reportage télévisuel;

un tract militant dénonçant la ségrégation raciale;

un ouvrage historique sans aucune image;

un documentaire sans voix off…

Une caractéristique évidente est l’aspect volontairement subjectif du documentaire qui s’appuie sur un texte de James Baldwin. Ainsi, lorsqu’il évoque les photos de Dorothy Counts, cette lycéenne harcelée par des élèves blancs racistes, Baldwin fait part de ses propres sentiments: «Cela m’a rendu furieux, cela m’a rempli à la fois de haine et de pitié. Et j’ai eu honte».

On se souviendra également facilement du début du film où James Baldwin évoque son retour aux États-Unis dans les années 1960 alors qu’il séjournait en Europe, précisant de manière un peu énigmatique: «Tous les autres payaient leur dette, il était temps pour moi de rentrer chez moi et de régler la mienne». Cette phrase est sans doute assez facile à interpréter: James Baldwin se sent solidaire des Afro-Américains victimes de la ségrégation (dans le Sud) ou plus largement du racisme aux États-Unis; mais comme il a quitté le pays, il n’a pas lutté sur place contre cette situation injuste et il a une «dette»morale par rapport notamment à tous ceux qui sont alors engagés dans le combat contre la ségrégation.

Subjectif, le témoignage de James Baldwin est également individuel: il raconte notamment sa première rencontre avec Malcolm X qui était venu assister à une de ses conférences et dont la présence l’avait particulièrement impressionné. Il souligne également qu’il n’était pas un Black Muslim ni un Black Panther[6] («car je ne prenais pas tous les Blancs pour le diable et je ne voulais pas que les jeunes Noirs le fassent») et qu’il n’appartenait à aucune église chrétienne (comme Martin Luther King). En cela, le film s’éloigne sans doute des textes militants qui insistent sur l’aspect collectif des luttes et sur l’unanimité (supposée) autour de la ligne politique du mouvement. Si James Baldwin minimise sans doute les tensions qui ont pu exister entre les différents mouvements noirs et entre certains leaders comme Martin Luther King et Malcolm X (qui avait eu des paroles très dures contre le premier), il souligne également la voie singulière qui a été la sienne. Si rien des États-Unis ne lui avait manqué lors de son séjour à Paris, c’étaient, dit-il, ses frères et ses sœurs, et sa mère qui lui manquaient, ainsi que le quartier de Harlem où il avait grandi. Même si ce sont de courtes notations, c’est à travers le parcours individuel (ou une partie de ce parcours) de l’écrivain que le film évoque le combat contre la ségrégation. C’est ainsi que Baldwin se souvient précisément du moment où il a appris la mort de Medgar Evers, puis de Malcolm X et enfin de Martin Luther King. S’il est difficile pour un spectateur de se souvenir après la projection de ces circonstances précises (Baldwin était par exemple à Porto Rico quand il a appris à la radio d’une décapotable la mort de Medgar Evers), c’est bien à travers la mémoire de l’écrivain que ces faits dramatiques sont évoqués.

De façon beaucoup plus personnelle, Baldwin évoque en outre la figure de cette institutrice blanche, Bill Miller, qui l’a initié à l’histoire, à la politique et au monde et à qui il devait de «ne pas détester les Blancs». Si, à aucun moment, l’écrivain ne se désolidarise du combat mené par les Afro-Américains, il décrit sa propre action, ses propres réactions, sa propre attitude, de façon très personnelle et individuelle: même s’il ne s’agit pas d’un portrait de James Baldwin (peu de spectateurs seraient capables sans informations extérieures de retracer la biographie de l’écrivain), c’est à travers son regard que la situation raciale aux États-Unis est évoquée.

Et, dans cette perspective, on ne peut qu’être frappé par le nombre d’allusions qu’il fait au cinéma et à des films qui l’ont marqué. On se souvient bien sûr du western la Chevauchée fantastique de John Ford, mais il évoque également l’actrice Joan Crawford qu’enfant, il a vue dans La Pente (Dance, Fools, Dance de Harry Beaumont, 1931), la prisonnière blanche d’une peuplade noire et sauvage dans King Kong (M. C. Cooper, 1933), ou ce personnage de concierge noir terrifié (dans La Ville gronde/They won’t forget, Mervyn LeRoy, 1937) qui lui faisait penser à son propre père, ou encore cette gamine de «couleur» à l’école au milieu de ses condisciples blanches (Images de la vie/Imitation of Live, John M. Stahl, 1934), ou enfin cette relation contrainte entre deux prisonniers évadés dans La Chaîne (The Defiant Ones de Stanley Kramer, 1958, avec Tony Curtis et Sidney Poitier).

On comprend facilement que Raoul Peck et James Baldwin utilisent le cinéma comme un révélateur de ce qu’on peut appeler l’imaginaire américain, de ces images mentales qui se construisent progressivement dans la tête des gens et qui sont faites pour une large part de stéréotypes et de clichés réducteurs. Bien entendu, ces images sont également sous-tendues par des jugements de valeur simplistes, par des oppositions sommaires entre les «bons» et les «méchants», entre les cow-boys et les Indiens des westerns. Mais cet imaginaire, où les Blancs se représentaient comme les champions du bien, s’est imposé, à travers le cinéma (qui est resté le loisir populaire par excellence jusque dans les années 1950 ou 60), à tous les Américains, Blancs, Noirs, Hispaniques, Asiatiques ou Amérindiens… C’est un choc que décrit très bien James Baldwin quand il a découvert qu’il n’était pas blanc comme tous ces personnages à l’écran: «Dès le moment de votre naissance, dans votre innocence, chaque bout de bois, chaque pierre, chaque visage est blanc, et comme vous n’avez pas encore utilisé de miroir, vous supposez que vous aussi vous êtes blanc. C’est un très grand choc pour vous, à l’âge de cinq, six ou sept ans, après avoir vu Gary Cooper tuer des Indiens et l’avoir applaudi, de découvrir que les Indiens, c’était vous.»

Le cinéma hollywoodien, qui a marqué James Baldwin comme spectateur, lui permet ainsi de comprendre la mentalité des Blancs américains. Il évoque notamment la «sexualité infantile» régnant aux États-Unis, il parle de «l’immaturité de John Wayne», ce cow-boy tueur d’Indiens, qui «n’a jamais été obligé de grandir», il souligne le manque de «sens des réalités» des Américains abreuvés d’images télévisuelles, publicitaires et cinématographiques.

Enfin, il affirme à propos du film La Chaîne — et c’est sans doute essentiel —: «L’homme blanc tire sa haine de la terreur, une terreur sans fond ni nom qui se focalise sur le Noir comme figure d’effroi, sur une entité qui n’existe que dans son esprit». On rapprochera cette affirmation de la dernière réflexion de James Baldwin à la fin du film, qui déclare: «Mais si vous pensez que je suis un nègre, ça veut dire qu’il vous en faut un.» Il s’agit là, on le comprend facilement, d’une interprétation du racisme qui imprègne profondément la mentalité des Blancs américains mais qui mérite sans doute d’être commentée et débattue: ceux-ci seraient sujets à une terreur, un effroi vague mais profond qui se fixerait alors sur la figure du «nègre», et ils auraient besoin de cette figure comme d’un repoussoir pour échapper à la terreur.

Cette interprétation de James Baldwin est évidemment tout à fait originale et distingue nettement le film de Raoul Peck, par exemple, d’un documentaire historique sur le même sujet qui se limiterait à retracer les faits objectifs. La double dimension subjective du film — la réalité vue à travers le regard de James Baldwin, l’interprétation par l’écrivain de la «mentalité» des Blancs — peut d’ailleurs poser des problèmes pour des spectateurs peu informés des faits historiques évoqués.

Par ailleurs, le propos même du film peut donner lieu à discussion: l’interprétation avancée par James Baldwin vaut-elle pour tous les Blancs américains —notamment pour les Blancs progressistes qui ont appuyé le combat des Noirs pour les droits civiques —? Est-elle par ailleurs toujours d’actualité comme semble le suggérer le réalisateur Raoul Peck? Peut-elle avoir une portée plus large et concerner par exemple l’Europe «blanche» dans ses relations avec l’Afrique «noire»? Enfin existe-t-il des interprétations différentes du racisme aux États-Unis et de son éventuelle persistance aujourd’hui?

Sur ce dernier point, on signalera simplement la profonde division de la société américaine qui s’est manifestée en particulier par l’élection successive de Barack Obama, premier président noir, puis de Donald Trump en 2016 qui semble traduire la revanche des «petits Blancs» majoritaires dans les États du centre du pays (alors que les États «côtiers» comme la Californie, l’Oregon, la Virginie, le Massachusetts ou New York ont voté pour la candidate démocrate). On peut donc se poser la question des fractures éventuelles dans l’opinion publique «blanche» que James Baldwin semble considérer comme secondaires.

Pour lancer la réflexion sur la forme du documentaire, on peut se poser deux grandes questions:

Quels types de documents — sonores et visuels — utilise le réalisateur Raoul Peck? Comment traduisent-ils, illustrent-ils le propos général du film?

Comment comprendre la division du film en grands chapitres intitulés: Payer mes dettes / Héros / Témoin / Pureté / Vendre du nègre / Je ne suis pas un nègre

Le documentaire de Raoul Peck est construit autour d’un texte de James Baldwin lu en voix off. Il est illustré d’images, de photos, de films, de vidéos de différentes provenances: c’est sans doute la diversité de ces illustrations qui est le plus remarquable. On revient ainsi à un des aspects essentiels du propos du film, à savoir l’imaginaire américain, c’est-à-dire l’ensemble de ces images mentales forgées notamment par le cinéma hollywoodien dont sont imprégnés les citoyens américains.

Beaucoup d’images ont cependant une autre fonction, celle de révéler une réalité brutale et inadmissible: il s’agit notamment de ces images qui ouvrent le film et qui montrent cette jeune lycéenne noire, Dorothy Counts, avançant sous les quolibets racistes de condisciples blancs. L’image non seulement révèle la réalité mais elle provoque également l’émotion et la réaction en particulier de James Baldwin lui-même qui va alors, comme il le dit, «vouloir payer sa dette». Mais Raoul Peck utilise également des images contemporaines (notamment au début du film) de révoltes, de manifestations d’Afro-Américains et des brutalités policières qui les accompagnent. C’est essentiellement par l’image que le réalisateur montre ainsi la continuité entre le passé et le présent et qu’il exprime à son tour l’indignation qui était déjà celle de James Baldwin en 1979. On remarquera d’ailleurs que, si certaines images comme le tabassage de Rodney King en 1991 par la police à Los Angeles sont précisément légendées, beaucoup d’autres ne sont pas datées ni situées: c’est le cas en particulier des photos de lynchage qu’on voit à la fin du film et qui sont d’une extrême cruauté.

Sans procéder à une analyse beaucoup plus détaillée, l’on voit que le montage de Raoul Peck oscille constamment (à travers notamment les images utilisées: photographies, extraits de films, interviews télévisées, etc.), comme le texte de James Baldwin, entre le passé et le présent, entre des faits très concrets et une situation sociale plus large, entre des événements historiques précisément datés et une analyse beaucoup plus générale de la condition des Noirs aux États-Unis et en Occident, entre des évocations très personnelles et une réflexion presque intemporelle sur la condition humaine.

La construction du film en différents chapitres n’est sans doute pas évidente si l’on se base uniquement sur ses souvenirs de spectateurs. Mais un peu de réflexion éclaire sans doute cette construction, même s’il n’est pas possible de fixer avec précision chacun des épisodes ou chacune des images du film.

Ainsi, Payer ses dettes renvoie au début du «parcours» de James Baldwin qui explique son retour aux États-Unis après un long séjour en Europe: il s’agissait pour lui de se joindre au mouvement de lutte des Afro-Américains contre la ségrégation et le racisme général régnant dans le pays.

Héros est plus ambigu: s’agit-il des héros du cinéma, comme John Wayne dans La Chevauchée fantastique, que James Baldwin admirait enfant? S’agit-il des trois militants noirs assassinés, Malcolm X, Martin Luther King et Medgar Evers? S’agit-il même de Bill Miller, l’institutrice blanche de James Baldwin? C’est difficile à décider, mais on peut penser que ce chapitre souligne l’ambivalence de la notion d’héroïsme: les seuls héros du cinéma hollywoodien étaient blancs, alors que les Noirs étaient réduits à des rôles médiocres, ridicules ou terrifiés, mais les véritables héros dont on devrait peut-être se souvenir sont ces grandes figures de la lutte afro-américaine…

Témoin renvoie certainement à la personnalité de James Baldwin qui explique — on s’en souvient sans doute — qu’il n’a pas été un véritable acteur risquant sa vie comme Malcolm X, Martin Luther King ou Medgar Evers.

La Pureté est évidemment celle de la «race» blanche, celle que les Blancs racistes voulaient préserver de tout mélange par la ségrégation. Mais on arrive certainement ici au cœur de l’analyse de James Baldwin à l’occasion de l’interprétation tout à faite différente du film la Chaîne par les spectateurs noirs et les spectateurs blancs. On glisse ici du rôle du témoin à celui de l’analyste qui explique pourquoi les Blancs ont besoin de la figure du «nègre» comme repoussoir focalisant leur effroi et leur terreur. C’est l’occasion aussi pour James Baldwin de souligner le déni de réalité chez les Américains sous l’influence de la télévision et de la publicité.

Vendre du nègre se fait bien sûr à travers la publicité ou l’industrie du divertissement qui s’adresse notamment à une classe moyenne noire en formation, mais cette section vise également tous ceux qui ont exploité le travail des Afro-Américains (de l’esclavage à la ségrégation et au-delà) tout en refusant qu’ils participent réellement à la société américaine, ainsi que les hommes politiques qui se sont beaucoup excusés (dans une longue séquence rendue ridicule par le montage répétitif des propos) mais qui ont peu agi contre le racisme imprégnant toute la société américaine.

Je ne suis pas un nègre est enfin la conclusion de toute cette analyse et traduit bien sûr le refus de James Baldwin d’occuper la place que la société américaine voulait lui assigner, celle du «nègre». Bien entendu, cette affirmation vaut aussi pour tous les Afro-Américains dont le film a retracé la lutte, le combat et les révoltes.

Le «parcours» du film est donc bien articulé, et, s’il part effectivement de la personne de James Baldwin, il mène, à travers l’évocation de trois grandes figures afro-américaines, une réflexion beaucoup plus générale sur la condition des Noirs Américains mais aussi sur la mentalité des Blancs et sur l’état général de la société américaine. C’est cette réflexion qui donne alors son sens au titre du film.

1. Il y a beaucoup d'études et de réflexions sur le documentaire (par exemple Jean-Louis Comolli, Voir et pouvoir. L'innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire. Paris, Verdier, 2004 ou François Niney, L'Épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire. Bruxelles, De Boeck, 2002), mais il s'agit en général de défendre une certaine conception du documentaire (face notamment au reportage de télévision) et d'expliquer la démarche du documentariste comme auteur. L'attitude des spectateurs réels est peu interrogée en tant que telle (sinon qu'on suppose qu'ils partagent ou devraient partager le regard de l'auteur). Les méthodologies auxquelles on fait allusion sont plutôt des petits guides d'analyse publiés entre autres par les centres de documentation pédagogique en France.

2. L'on a montré ailleurs que la compréhension filmique met en jeu des codes (par exemple la langue pour comprendre les dialogues) mais également des savoirs de valeur très différente (qui nous permettent par exemple de reconnaître un policier à son costume) et des processus d'inférence logiques ou semi-logiques (qui nous font conclure par exemple à l'écoute d'une musique d'ambiance mélancolique que le personnage à l'écran est triste). Mais ces procédures ne sont pas réglées de façon univoque, ce qui explique notamment que le même «texte» (roman ou film) puisse donner lieu à des interprétations différentes, plus ou moins élaborées. (Michel Condé, Toto le Héros. Un film de Jaco Van Dormael. Liège, Les Grignoux, 1992, p. 7-33).

3. Ces distinctions donnent cependant lieu à de nombreuses discussions et, au-delà de leur utilisation intuitive, sont difficiles à formaliser.

4. Le film reprend en particulier une interview de James Baldwin (de 1965) qui évoque une déclaration de Bobby Kennedy affirmant qu’il «était envisageable que dans quarante ans en Amérique, on ait un président noir». Or c’est ce qui est arrivé avec l’élection de Barack Obama en 2008 et 2012. Mais, si Raoul Peck a repris les propos de James Baldwin, c’est certainement parce que ces propos, qui peuvent sembler contredits par les faits, ont gardé leur actualité: «Il y a quatre cents ans que nous sommes ici et voilà qu’il [Bobby Kennedy] vient nous dire que peut-être dans quarante ans, si vous vous tenez bien, on vous laissera devenir président». On peut ainsi comprendre que, pour Raoul Peck, l’élection d’Obama n’a pas fondamentalement changé l’état des relations raciales aux États-Unis. Notamment, la condescendance à l’égard des Noirs («…si vous vous tenez bien…») est certainement toujours présente.

5. Une organisation de défense des droits de l’homme, Equal Justice Initiative, a réalisé une étude historique publiée en 2015, qui recense 4075 lynchages de Noirs entre 1877 et 1950 dans 12 États du sud des États-Unis. Aucun blanc n’a été jugé pendant cette période pour ces faits criminels. Ces lynchages sont une des raisons du départ de centaines de milliers de Noirs vers les grandes villes du Nord. On signalera encore que nombre de ces lynchages en présence d’une foule de centaines ou de milliers de personnes blanches ont été photographiés et ont même faits l’objet de cartes postales largement distribuées. Enfin, cette page particulièrement cruelle de l’histoire des États-Unis reste aujourd’hui largement ignorée de l’opinion publique.

6. Le Black Panther Party est un parti révolutionnaire afro-américain d’inspiration marxiste-léniniste et maoïste, actif pendant les années 1960 surtout en Californie. Il sera inflitré par le FBI et déclinera rapidement au début des années 1970 après l’arrestation et la condamnation de plusieurs de ses membres.

Cliquez ici pour retourner à l'index des analyses.